歯を失ったとき、「どのような治療法を選ぶべきか」は患者さん一人ひとりにとって大きな悩みです。

入れ歯、ブリッジ、そしてインプラント、さまざまな方法がありますが、それぞれに特徴があり、メリット・デメリットをきちんと理解して、納得した治療法を選ぶことが大切です。

“第3の歯”とは

人の歯は、生後6か月頃に乳歯「第1の歯」が生えはじめて、2歳半頃までに20本全てが揃います。その後、6歳頃からは永久歯「第2の歯」への生え替わりが始まり、12~13歳頃には永久歯列が完成します。そして、それ以降はどんなことがあっても、歯が自然に生えてくることはありません。

日々、数十人単位の患者さんに接していますが、虫歯や歯周病、あるいは事故などで歯を失ってしまった方もたくさんいらっしゃいます。そのときになって「もし第3の歯があれば……」と思う方は少なくありません。そのように夢にまで見た「第3の歯」を手に入れるにはどうすれば良いのでしょうか。

歯を失う原因の9割以上がプラークによる細菌感染

歯を失う原因として最も多いのは、「虫歯」と「歯周病」です。おおよそ半々の割合で、どちらもお口の中に存在する細菌(プラーク)によって引き起こされる感染症です。虫歯は虫歯菌、歯周病は歯周病菌によるものです。

そのほかの原因としては、全体の中では数%程度にとどまりますが、不慮の事故があります。転倒や交通事故などによる外傷(ケガ)によって歯を失うケースです。また、あまり知られていないのが、「噛み合わせの悪さ」による歯の喪失です。たとえば、噛む力が非常に強い方や、食いしばり・歯ぎしりの癖がある方の場合、特定の歯に強い力がかかることで歯が割れたり、揺れたりして、最終的に抜歯が必要になることもあります。

歯を失ったときの現在の治療法

歯の欠損が起きてしまうと、現在の治療法では大きく分けて次の3つが考えられます。それぞれの特徴と欠点についても続けて説明してまいります。

ブリッジの特徴と欠点

両隣の歯を削って橋をかけるように人工の歯を被せる方法。

見た目も自然で固定式ですが、健康な歯を削る必要があり、削った歯に大きな負担がかかるため、歯の寿命が短くなることもあります。寿命はおおむね5〜10年。

- 両隣の歯を削り、一体化かつ橋渡しされた歯冠を被せる

- 取り外せない

- 自分の歯と同じように使える(噛む力は約70〜80%)

- 保険適用のものもある

- 健康的な歯を削らなくてはならない

- 両端に丈夫な歯がなければならない

- 虫歯になりやすい

- 違和感は少ないが両隣の歯に1.5倍以上の加重がかかる

- 土台の歯が折れやすい

- 平均5〜10年が寿命といわれる(岡山大学の研究より)

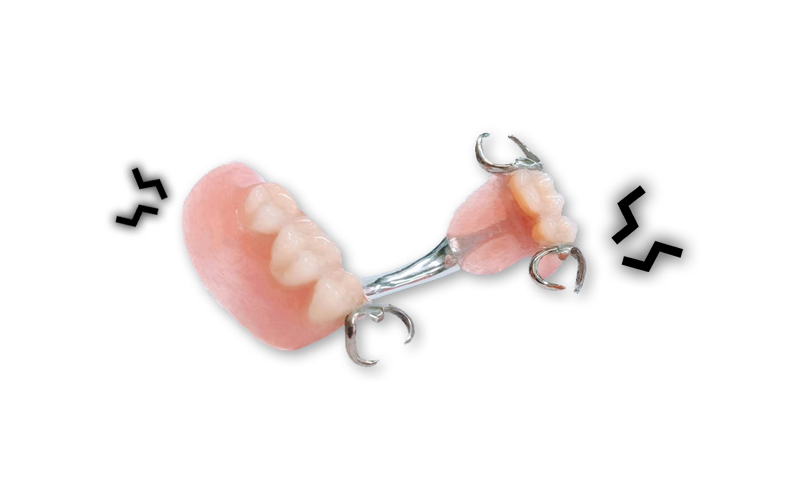

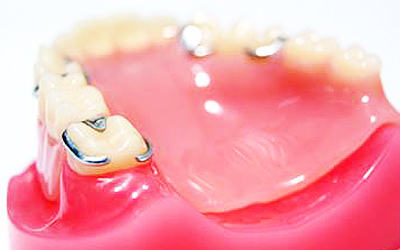

義歯(総入れ歯・部分入れ歯)の特徴と欠点

バネを使って残っている歯に引っかける、取り外し可能な装置。

歯を削らずに済むのが利点ですが、バネが見えたり、違和感が大きい・噛みにくい・発音しづらいなどのデメリットがあります。使い続けるうちに合わなくなるケースも多く、耐用年数は半年〜5年程度。

- 歯を削る量が少ない(あるいは削らない)

- 短期間で作れる

- ほとんどの症例で適応出来る

- 治療費が安くすむ(保険治療でも可能)

- 取り外し式である

- 食べにくい(噛む力は約30%)

- 発音しにくい

- 違和感が大きい

- バネや床があり見た目が悪い

- 汚れが挟まりやすい

- 入れ歯自体に心理的な抵抗感を覚える人も多い

- バネをかけている歯が揺れてきてしまう

- 結果的に歯のない部分が増えてしまう

- 半年〜5年が耐用期限である

義歯の欠点を改良したノンクラスプデンチャー

- バネがないため、見た目がキレイ

- 違和感が少ない

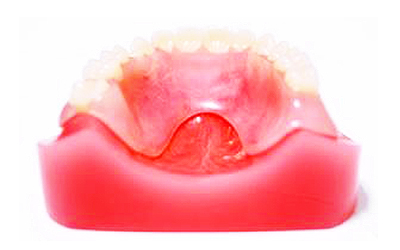

総義歯(総入れ歯)

- 歯を全部抜いた方が使用する

- 吸盤の原理を利用する

- 金属床義歯

- 気持ち悪さが改善される

- 通常より薄い

- 食べ物の温度が伝わる

インプラントの特徴と欠点

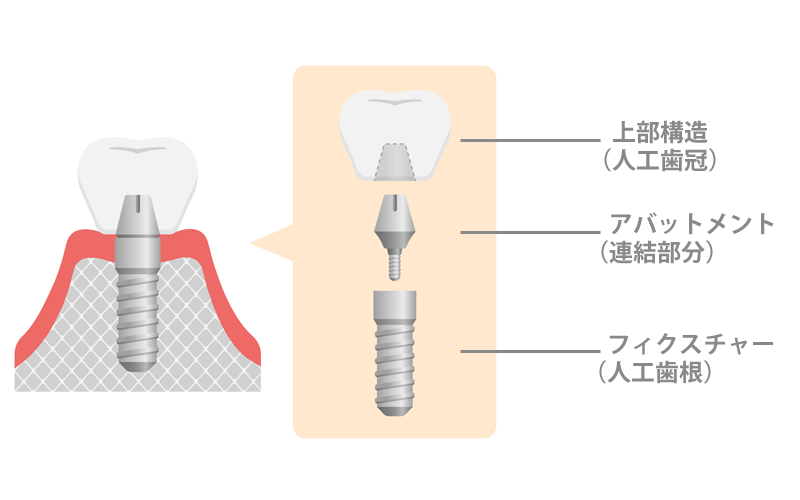

顎の骨にチタン製の人工歯根(インプラント)を埋め込み、その上に人工歯を装着する方法。

周囲の歯に負担をかけず、天然歯に近い噛み心地と見た目が得られます。適切なケアとメインテナンスをすれば長く使えます(10年以上も珍しくありません)。

- 治療にあたって、固定歯(鉤歯)も橋げた(支台歯)も必要としない

- 歯がない所に歯を作ることが出来る

- 残っている歯に負担をかけない

- 歯の寿命が延びる

- 歯の喪失を食い止める

- 違和感が少ない

- 審美的で機能的かつ衛生的

- 保険適用外

- 手術が必要

- 日々のケアや定期的なメインテナンスが必要

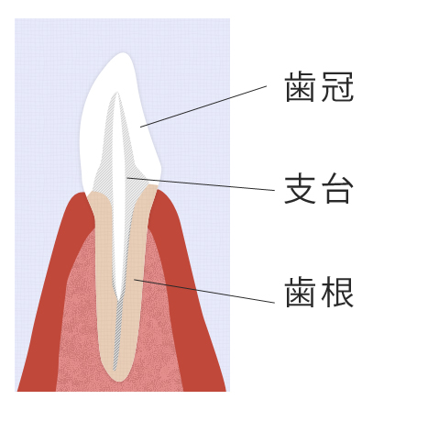

クラウンつまり被せ物の治療は、次の点でインプラントとは大きく異なります。

- 歯の根に支台(土台)築造をして、歯冠を付ける

- 自分の歯の根が必要である

インプラントの適応症

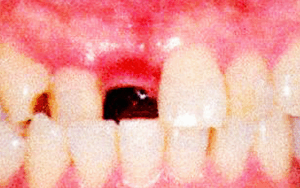

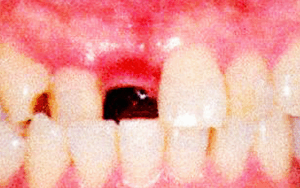

下の画像をご覧ください。こちらは、とある患者さんの治療後の写真ですが、番号がのある前歯4本にご注目ください。では、ここで問題です。

①から④のうち、どれがインプラント治療を受けた歯でしょうか?

問題の正解は②

正解は②。この歯がインプラントでした。治療前の画像で、②の歯が欠損している状態をご確認ください。

こちらの画像は、虫歯で歯を失った35歳女性の患者さんのものです。この方自身は欠損歯が1本であったことから、ブリッジを検討されていましたが、ブリッジ治療が非常に困難なケースでした。いったい、どうしてでしょうか?

ブリッジの治療をする場合、赤い丸で示した両隣の生きた歯を削らないとなりません。しかしながらこの患者さんの場合は右上2番目の歯が内側に入った位置にあることがおわかりいただけると思います。このような場合は、両隣の歯に橋渡しをすることが難しいため、インプラントが適応症となります。

利点が多いインプラントは”第3の歯”になり得る

インプラント治療は、自分の歯と同様の「根っこ」を作らなければなりません。ですので、ここで紹介したような歯がないところにも、第3の歯を作ることが出来ます。「インプラントの構造」図にある通り、顎の骨に人工歯根(フィクスチャー)を埋め込み、そこに支柱(アバットメント)を立て連結させ、最後に人工歯冠を装着していきます。

見た目の違和感がない上に、残ってる歯にも負担をかけないので歯の寿命が伸びます。隣の歯を削ったり、隣接する他の歯への負担がかからないことで、残存している歯の喪失を食い止めることが出来るわけです。このようにインプラントは審美的にも機能的にも利点が多いといえます。次の歯科ノートではその利点についてさらに詳しくご説明します。