インプラント治療について、「歯を失ったら入れればいい」と思っている方も少なくありません。

しかし実際には、インプラント治療は、非常に繊細で個別性の高い分野です。すべての患者さんに適応できる治療ではなく、患者さんごとにオーダーメイドで計画を立てる必要がある治療です。

インプラント治療は

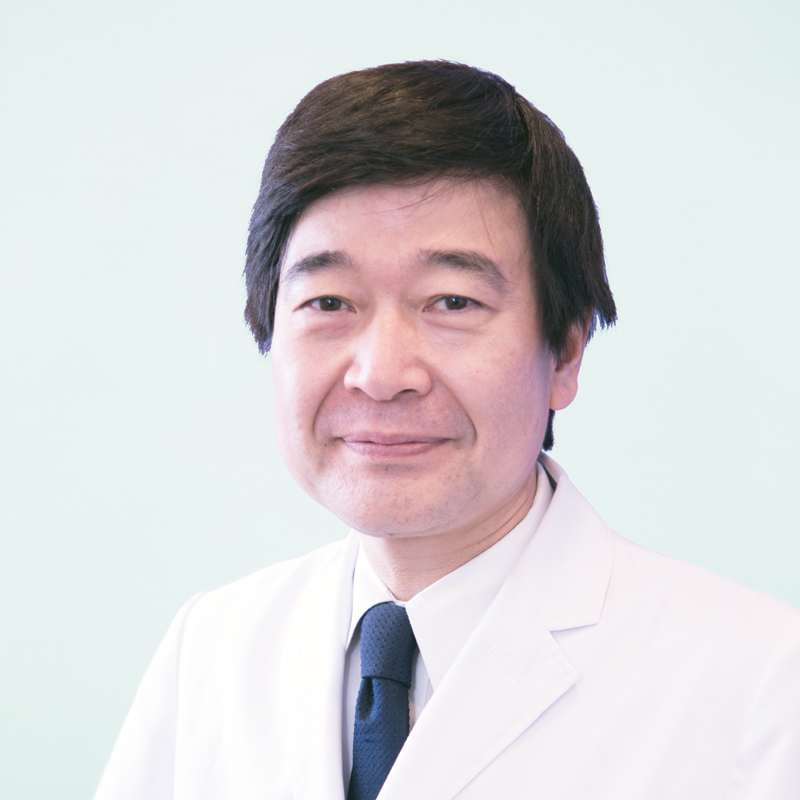

インプラント治療は、失った歯の機能や見た目を取り戻すための治療法のひとつですが、すべての方に適しているわけではありません。治療はとても繊細で、その適応を慎重に判断する必要があります。「インプラントを入れれば解決」というものではなく、その方にとって本当にメリットがあるのかどうかを歯科医師が丁寧に見極めることが大切で、治療にあたっては患者さん一人ひとりに合わせたオーダーメイド計画が必要になります。

上顎・下顎で異なるインプラントの注意点

インプラント治療では、顎の骨の中に人工の歯根(フィクスチャー)をしっかりと埋め込む必要があります。しかし、上顎と下顎では構造が異なるため、注意すべき点も変わってきます。

上顎の場合

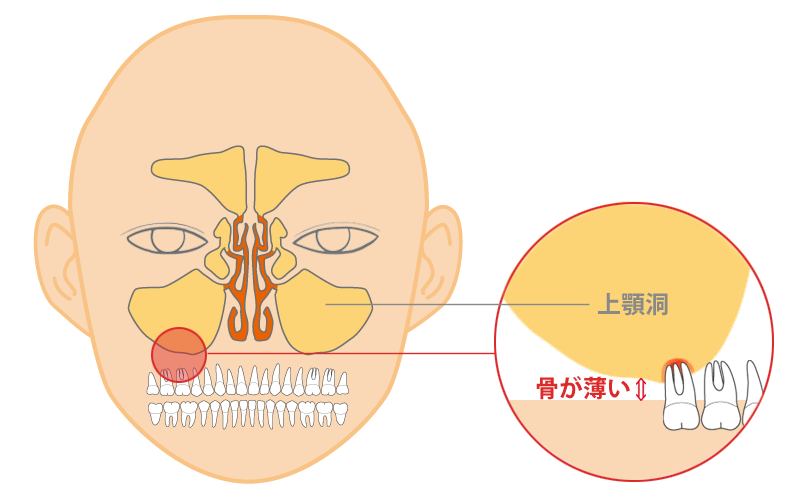

上の奥歯のさらに奥には「上顎洞(じょうがくどう)」という空洞が広がっています。この上顎洞は、鼻の奥とつながる副鼻腔の一部で、個人差はありますが年齢とともに下に広がってくることがあります。そのため、奥歯の骨の高さが不足しているケースでは、インプラントを安全に埋め込むために、骨を補う「サイナスリフト」や「ソケットリフト」といった手術が必要になる場合があります。さらに、上顎洞のすぐ上には脳に近い領域も存在するため、特に慎重な治療計画と精密な術前診断が不可欠です。

下顎の場合

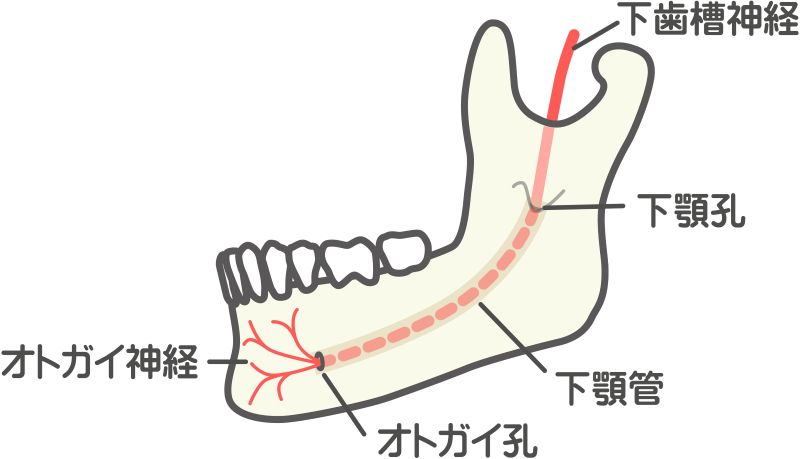

下顎の中には「下顎管(かがくかん)」と呼ばれる管状の空間があり、その中を下歯槽神経(かしそうしんけい)が通っています。

この神経は唇や顎先の感覚をつかさどっており、万が一傷つけると、しびれや麻痺が残る可能性があります。そのため、インプラントの埋入位置や深さを決める際には、CT撮影による三次元的な位置確認が欠かせません。

特に奥歯の骨が吸収して高さが低くなっている場合は、神経を避けながら安全に埋め込むための骨造成や適切な種類のインプラントを選択することが必要になります。

骨造成手術で適応可能範囲が広がります

どちらの顎でも、骨の高さや厚みが不足している場合は、骨造成(GBR、自家骨移植、骨補填材の利用など)によって骨量を増やすことで、インプラント治療が可能になることがあります。

この骨造成の方法や範囲は、欠損の状態や患者さんごとの条件に合わせて選択されます。また、術前には歯科用CTや精密なシミュレーションを用いて「どこに・どの深さで・どんなサイズのインプラントを埋めるか」を綿密に計画します。

次のノートでインプラント治療の実際の流れを詳しく解説します。